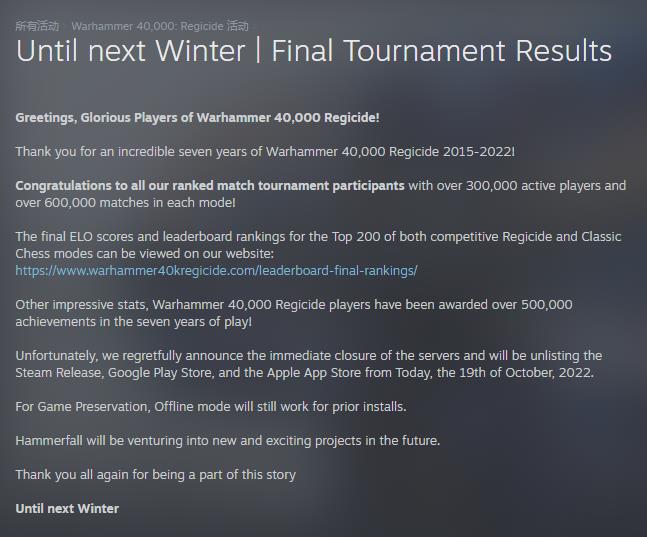

你的回忆很温暖(图/小罗)

今年在家过的元旦假期。

因为春节离元旦比较近的缘故,我元旦回家的时候,家里已经在准备过年了。每年我回福建过这些节日的时候,过得都像个王储:叽叽喳喳的弟弟妹妹们围着我床头乱转,楼下传来煎炸鱼或面团的香气,屋内枪与玫瑰乐队不停唱着“Knock-knock-knockin" on heaven"s door”,一块念高中、大学的好朋友则在门外喊我去闲逛或是喝茶。毫无理由地爱着我的人们环绕在我身边,节日的氛围中,生活仿佛是一场永不停歇的嘉年华,我坐在旋转木马上欢腾着向前,再向前……

(资料图)

(资料图)

在这样的节日里,我对悲伤和恐惧的感知也被成倍地放大了。

长辈病重,让人挺心碎的

病痛缠绕着我认识的每一个人。生病的家人躲进房间,和咫尺之外的我只用电话联系,高烧的老人皮肤又红又肿,像被火烧过一样。医院少了一半的医生和护士,每天夜深时分,都有救护车的声音在屋外闪过,成为我噩梦的一部分。在梦里,老人被烧成了一座无言的雕像,醒来后打去电话,那头只能听见最轻微级别的喘息:“我没事。”

伊恩·麦克尤恩在小说《我这样的机器》里描写过一对自杀的机器人,她们生活在极其封闭的环境中,因为精神空间太过逼仄,所以选择相拥着死去。

我一直觉得自己的心智也是人造的:我是一种有智能、有自我意识的机器——这种智能总体上是根据理性的原则来设计的,对他人温和友善,所以很容易置身于矛盾之中,这样的矛盾多得列不完。无数人死于我们已经知道如何发生的疾病。无数人在物资充足的地方过着贫穷的生活。如此种种,还有留守儿童、家庭暴力、以及每日发生的无数罪行。我们生活中充满着这样的折磨,却毫不妨碍人们找到幸福,甚至爱。可人造的心智没有这么坚强。

《埃涅阿斯纪》里有个著名的拉丁文句子:Sunt lacrimae rerum,意思是“万物皆堪垂泪”。我不知道如何将这种感受表达出来。我们存在的本质似乎就是悲伤和痛苦。

一个“我”以为,如果能把这种悲伤和痛苦感受变成言语表达出来,就能坚强。另外一个“我”却在说:“这种给万事强加意义的行为本身便不断导致着悲伤与痛苦。”

这样两个“我”构成的自我意识,在回家后越发蓬勃生长,我的大脑里好像寄居了太多这样“我”,外界的环境的变化也在刺激它们,最后变得很难忍受,只想找个方式发泄出来。于是,我决定按照一个“我”说的那样,去表达。

我重新捡起了跑团。

“夏潮之月伊始,在荒野漫游的你们远远地看到了一片森林……”我同时冲屏幕那边的人们和坐在床上的小孩们说。

房间里顿时爆发出一片热烈的喊叫:“故事要开始了!”

小孩们一直喜欢旁听我们跑团。无论是装腔作势地念对白还是声音平稳地描绘场景,他们都能从中得到乐趣——前者满足了他们对成年人生活的想象,后者给他们提供了大量讲故事能用的素材。

我给因病窝在家的朋友们写了个很简单的模组,内容和“龙与地下城”任何一版手册都没太大关系——一伙孤独的冒险者来到一处盛大的狂欢会场,却被告知场上每一个的人都可能已经被某种魔法生物寄生。这种生物会吃掉原本的人,然后变成任何见到他的人的亲人朋友的样子,并能读取任何见到它的人的记忆。

这种寄生并不完美,魔法生物变成的人只会读取悲伤和痛苦的回忆。冒险者们需要杀死这些寄生生物变成的人。

我和朋友们轮流扮演这些被寄生者,讲述一段又一段或悲伤、痛苦或快乐的回忆,把挥之不去的人和事从脑海中打捞出来,借一个个熟悉或陌生的人的嘴讲述。

这些讲述出的回忆会交由讲述者之外的人评判。于是,我们相互分享所有能记住的事情,放过让人想笑的回忆,杀死让人听了想哭的往事。

我们不停不停地讲述,直到最后。

我在讲述

最后的一个人由我来描述:

“沿路又走来一个人影……在一束强光的照射下,你们看到这是一个20岁出头的男孩,男孩的脸瘦长、惨白,却十分俊美,眼睛下方的月牙形淤青正在慢慢消退,饱满的双唇在强光下有点发紫。一双大眼睛看上去像紫罗兰。他的颧骨上有一颗痣,像是一颗刻意描画上去的美人痣。他凌乱的黑发卷绕在睡袍领口的上方,一双又黑又大的眼睛飞快地扫视着你们的脸,警惕地探寻是否有任何瞒骗或虚假的痕迹。你们能从他身上闻到肥皂的气味,而在他的呼吸中又有些微微的金属气息。那是他每天吃下的药的味道。”

我忽然住了口,我不用再说下去,朋友们都知道他是谁。

他在我的回忆中无时不刻地存在,触手可及又非常遥远。他会迎来何种命运呢,他的命运也会是我的命运,我感到一阵阵揪心。因为我渴望知道朋友们眼中,这段回忆是快乐还是悲伤,抑或是痛苦的。

短暂又漫长的沉默后,朋友们忽然笑了起来。“是快乐的回忆啦!”他们笑着对我说,“你不用难过,你给我们带来的回忆非常温暖。”

他们的笑声如此温暖,赶走了笼罩在我周边的悲伤氛围。

我想:“等明天一觉醒来,我能有力量去直面那些悲伤和恐惧。”