图/小罗

《罗福兴,走出杀马特》是一篇挺特殊的稿子,我们在一个奇怪的时间写了个奇怪的选题,经历了一些奇怪的过程,所幸结果还凑合。

我实际上并没有经历那个旺盛的杀马特时代,虽然我和罗福兴差不多大。可能是成长环境的原因,我最多只在QQ空间里偶尔见到一些非主流。杀马特对我这批小孩更像是个遥远的传说,我们不知道杀马特每天的日常生活是什么,他们平常究竟会不会这么穿?用头发挡住眼睛能看到东西吗?老师会不会管?总体来说是这样的,有距离。

(相关资料图)

(相关资料图)

触乐内部最早提起罗福兴的选题是在5月,指派给我的时候我相当慌乱。去年我做过一个类似的选题,完成得不太好,找不到人,最后放弃了。因此,我担心同样找不到罗福兴。

后来每天开早会的时候,祝佳音老师都来问问:“罗福兴(的选题)如何了?”我只能回答:“没什么进度。”然后写别的稿子度过艰难的时光。

实际上,在某个时刻,我并没有去尝试找罗福兴,甚至对采访本身都感到恐惧。我是个内向的人,买鸡蛋灌饼都要在排队时默念好“不要肠,不要生菜,不要辣,只刷酱”,去星巴克必定用小程序点单,绝不现场念。有时候我会想,我这种人真的能干好这份活儿吗?在很长的时间里,这种想法困扰着我。

在我压力最大的时候,池骋和陈静两位老师安排我写了一段时间的“无采访”稿,对我的精神状态帮助很大。

5月末,我找到了罗福兴,很意外,找得非常顺利。因为2017年和触乐的合作,他答应了我的采访请求,但当时他依然不太信任我,这事能理解,罗福兴每天应付各种记者,有好有坏,保持一定程度的警戒是应该的。后来他给我形容过一些去采访他的人:“聊的时候好好的,回过头就黑你。”

我们约在5月30或31日,采访之前的周末,我看了几乎所有关于杀马特和罗福兴的稿子和视频,其中最好的是纪录片《杀马特,我爱你》,后来通过罗福兴,我知道导演李一凡也转发了我的《罗福兴,走出杀马特》,很开心。

一些没能在稿子里用上的图,罗福兴在深圳龙岗街道做剪发义工

另一个我觉得不错的是《人物》的《海边的杀马特》,罗福兴后来给我讲了他进入艺术圈的故事,包括他认识李一凡,也是通过《海边的杀马特》的作者刘璐。某种意义上说,这次采访改变了罗福兴,也让我觉得自己责任重大。

这些作品都很好,我很喜欢,给我的压力也很大。我肯定不能重复以上的东西。开始,我试图写这几年罗福兴的变化,比如他在短视频平台表演的杀马特跟最初的杀马特精神有没有什么不同。我一边看一边写采访提纲,最后问题集写了2800字。

到了跟罗福兴约好的时间,我紧张到呕吐和腹泻,结果罗福兴没有出现,他完全消失了。我没想到,但也不是特难过,想着算了,也挺好的,为什么游戏媒体要写杀马特呢?后来这个选题也因为他的消失搁置了一段时间。

7月底,我突然接到一条微信,罗福兴说他来北京了。这是促成这篇稿子的最重要节点,他来北京演话剧,我正好过去采访。中间其实也有一些波折,比方说,约好之后,罗福兴因为没带手机又消失了一次,导致我没能在排练室见到话剧里的所有演员。

我对《罗福兴,走出杀马特》的几个遗憾,一个是没见到全员,再一个是跟罗福兴单独聊天的时间有点少。如果能问问演员们对杀马特的看法会更好,以及多跟罗福兴聊聊,可能会有更深的东西。

另外一个是标题,最后我们定的标题是叫《罗福兴,走出杀马特》,实际上这是个妥协之后的结果。话剧1号演出,稿子10号发布,我大概在8号完成了初稿,后面几乎没大动过。我写完之后感觉不错,跟友人说:“我觉得我写出来了。”罗福兴是第一个读者,他回我:“看完了,牛×。”罗福兴会看所有写他的稿子,因此来自他的肯定相当重要。不过这时候标题栏还是个占位符,我写的是“罗福兴:标题待定”。

发稿当天和之前一天,我干的唯一一件事就是想标题,实在不好想,首先我想一定要有“杀马特”,尽量也有“罗福兴”,同时还能反映出文章主题。发稿之前我改成了“杀马特,飞过高墙”,这是个离开工厂和跨越阶层的隐喻,结果被否了。

发稿当日,祝佳音老师像豪斯医生(来自美剧《豪斯医生》)一样在白板上跟编辑部全员头脑风暴,很辛苦,想了很多都不行。祝老师觉得“罗福兴:标题待定”不错,能反映罗福兴现在的状态,我不知道祝老师是认真的还是开玩笑,毕竟他比较擅长说怪话。

《豪斯医生》是我个人比较喜欢的一部美剧,但在豪斯手底下工作确实压力挺大……

后来稿子发出来,反响不错,得到了一些赞誉,但距离真正的好还有很长距离。

总的来说,《罗福兴,走出杀马特》是一篇由各种意外组成的稿子,如果罗福兴第一次没放我鸽子,这篇就会变成一个平庸的电话采访稿。如果第二次他没放我鸽子,我们就不会在见面之前这么熟络,这么看来,被放鸽子也是创作的一环。

走在CBD的路上,罗福兴突然问大楼多少钱,当时有点吓到我了,那时候我们见面不过一个小时,他在我这的印象还是2017年的杀马特小伙子,不敢看高楼,但这么一个人突然问我建中国尊需要多少钱,我想这后面一定是复杂的,最终这个问题成了全文最后一段的起头和结尾,也是我最喜欢的一段。

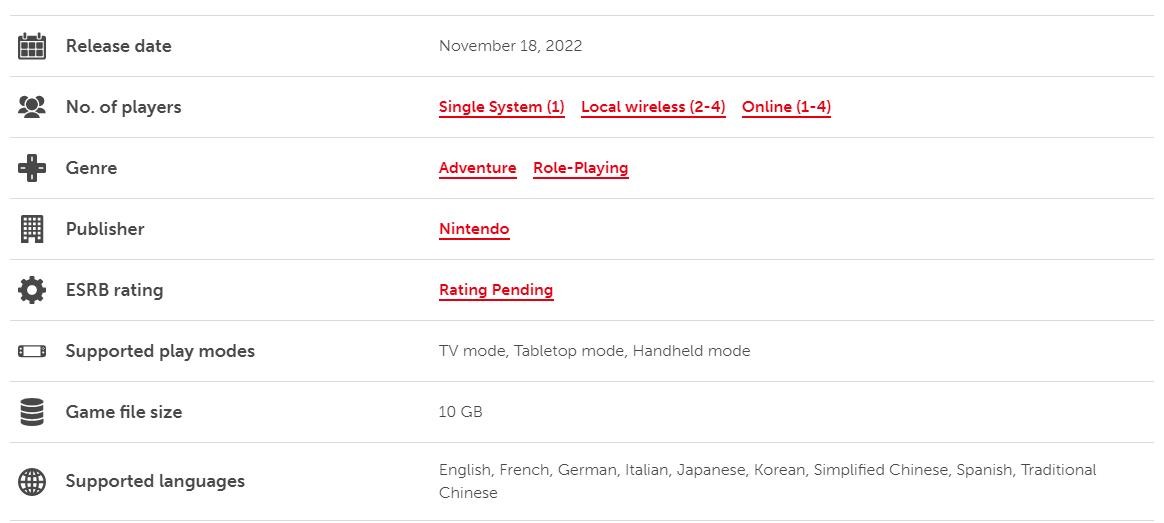

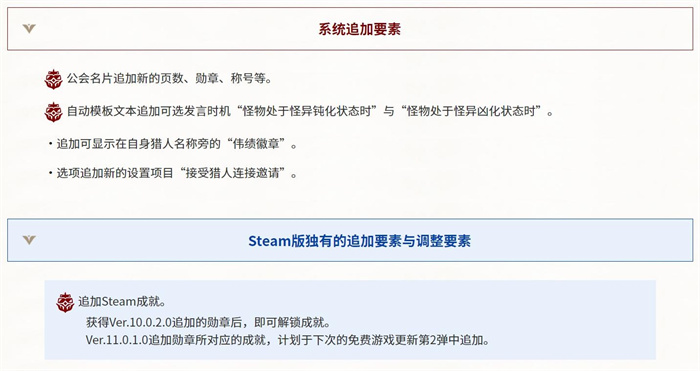

《四海之内皆兄弟》的话剧演了两场,7月31日和8月1日,我选了第二场去看,7月31日是我母亲的生日,我想多陪她一会,而且还是周日,我想在家打《怪物猎人崛起:曙光》。结果罗福兴在8月1日的演出中出了大问题,这些让他更鲜活的细节放在了文章开头一段:“嘴唇发干,舞台上的独白进行到一半,身边的3个演员机械地重复上一个动作,等着他说完台词,但他怎么也想不起来了。”

话剧剧照,当时没能用上

如果我看的是另外一场,这个开头很有可能要变了,后面的整体结构可能都要变,现在想起只感到庆幸。如果罗福兴没在演出时犯错,没问我中国尊的造价,最终体现出的东西可能都不一样。

我最后给稿子写了一段引言,说这不仅是罗福兴和杀马特的故事,写的时候感觉有些直白了,但我希望更多人能感受到我想体现的东西,现在看可能还需要更直白一点,这些在我之后的尝试中都会发挥作用。

杀马特现在很少能看到了,但跟他们境遇类似的人不少见,尤其是最近3年,分布在不同阶层的很多人过得不好,因此我才写“这不仅是杀马特的故事”,以希望促成大家的相互理解。杀马特被理解后,一些其他群体还面临着被歧视的境遇。在这一点上,我做得还不够,而且永远不够。