许多年前,还在念大学的凯兰·科茨梦想成立一家游戏工作室,那时他经常在暑期给游戏公司打工,担任QA测试员。不过,科茨直到三十几岁时才迈出了创业的第一步。

那时,他已经在游戏行业待了14年,积累了丰富的经验,即便创业失败,再找一份工作也不算什么难事。科茨回忆说,当突然被前东家黑曜石解雇后,身边的亲人开始鼓励他自立门户。“既然你一直在谈论成立自己的工作室,那为什么不趁现在呢?”

科茨创办了Crispy Creative工作室,并开始围绕自己由来已久的想法来制作游戏。“每个开发者都会有一些创作的想法。”科茨说,Crispy Creative制作的《漫漫迷途》(A Long Journey to an Uncertain End)就像一部叙事型太空歌剧,玩家在游戏中控制一艘宇宙飞船,在五颜六色、墨比斯画风的星球之间穿行,跟随变装皇后一起冒险。

《漫漫迷途》由黑曜石和Telltale Games的一些前成员制作

科茨认为,大型工作室根本不愿碰这类游戏,而Crispy Creative不但允许团队成员自由发挥,还会提供健康的工作环境,不必为了赶在截止日期前完成项目而拼命加班。此前,科茨一直对游戏公司的高层持批评态度,所以他希望改变现状。

“创办这家工作室已经4年了,再过大约6个月,这就会成为我从事时间最长的一份工作。我经常会想,当初为什么不早点出来单干?我赚的钱远远超过为游戏公司打工,也远比过去自由,为什么非得待在那些管理混乱、动荡不安的大型工作室呢?近段时间,我和几位同行聊了聊,他们也考虑这么做。”

也许,游戏行业正在经历前所未有的巨变。一方面,整个行业似乎面临着整合。今年1月份,微软宣布收购动视暴雪;短短11天后,索尼宣布收购“光环”和“命运”系列的开发商Bungie。另一方面,游戏行业也在变得越来越分散,由于对大公司的运作方式感到厌倦,许多资深开发者纷纷离开3A大厂,转而开辟自己的道路。

Crispy Creative工作室一隅

如何定义“独立”工作室?

在游戏行业里,“独立”(Indie)这个词很容易让人联想到某种美学——像素画风、低保真图像(lo-Fi Graphics)、某个深刻主题或苛刻的机制。但由于资金来源不同,独立工作室也各具规模,项目的成本和参与人数也可能差别很大。例如从预算角度来讲,Crispy Creative就像一家与3A大厂对应的“Single I”型工作室。“我们团队规模小、事情杂,既要忙着开发首款游戏,还得兼顾一些外包项目。”科茨说。

与Crispy Creative相比,Gardens则更像一家“Triple I”型工作室,因为它获得了大量资金支持。Gardens由一群参与开发过《风之旅人》《尘埃克星》和《伊迪·芬奇的记忆》等游戏的人员联合创办。

另一家工作室Gravity Well的几位创始人曾供职于《Apex英雄》开发商重生娱乐,他们说,由于团队规模很大,已经不适合被描述为“独立”工作室,但Gravity Well仍然拥有独立精神,因为开发人员能牢牢把控创作方向。“我们有能力做出一些潜在风险更高的创作决策,优先考虑团队健康,并将游戏带来的大部分利润与团队分享。”

游戏开发者是艺术家,但制作游戏是份工作。自从疫情爆发以来,好像有越来越多的开发者意识到游戏行业由来已久的剥削员工、强制加班等现象的严重程度。“当面对一场可能导致生命终结的全球大流行病时,你就会质疑自己,究竟有没有必要为了这些事情而拼命?”科茨说,“因为你可能下周就会被送进医院,身上插满管子。”

Gardens工作室专注于创作能让玩家产生真正联系的多人游戏

Gravity Well游戏总监德鲁·麦考伊将自己描述为一个“正处于康复中的工作狂”。“老板们总是给你洗脑,说开发游戏需要激情。”麦考伊说,重生娱乐并不会强迫员工加班,但也没有人阻止你这么做……这种工作模式不适合已经生儿育女的员工,随着老员工纷纷离职,公司面临人才流失。

在《Apex英雄》接近完工的那段时间里,麦考伊每周工作80个小时。长期高强度加班令他精疲力尽,甚至一度考虑离开游戏行业。“在Gravity Well,我们对每个人都非常开放,如果你需要休假,我们这儿有不设期限的带薪休假。”麦考伊说,“加班现象促使我思考怎样组建一支团队,以及制定公司的目标,构建价值观。加班的弊端远大于收益,反而会导致工作效率下降,产品质量滑坡。”

游戏开发者还对行业内的其他怪象感到不满。据科茨透露,在大型工作室,普通员工的职位晋升机会非常有限——在黑曜石,获得“高级”头衔前,他不得不以辞职相威胁。另外,也存在不少同工不同酬的现象。作为Gardens的执行制作人,萨拉·山茨也曾因为类似的理由两次离开游戏行业。

团队规模并非越大越好

近些年来,随着游戏收入增长,开发团队的规模也变得越来越庞大。克里斯·凯雷基是Notorious Studios的游戏设计师,此前为暴雪工作多年。凯雷基说,当他在2007年加入暴雪时,《魔兽世界》开发团队的所有人都在同一间办公室里。如今,这个团队拥有20多间办公室,暴雪在组织员工活动时甚至不得不向影院租用场地。

Gravity Well官网顶部写着这样一句话:“一旦你的团队规模超过100人,一切都会改变。”这家工作室的联合创始人乔恩·谢林于2001年进入游戏行业,在他看来,其实只要员工超过80人,某些东西就会被破坏,因为这将导致员工之间很难形成融洽的关系,甚至可能互不认识。

Notorious工作室的假日饼干交换活动

为了吸引经验丰富的游戏开发者,Gravity Well承诺不会寻求过度扩张,而是会对团队规模进行限制。Gravity Well的软件和游戏开发者克里斯蒂娜·波伦茨说,在为任天堂工作期间,她从来没有在任何一支规模超过40人的团队里待过。麦考伊认为,重生娱乐的规模也太大了。“刚开始我们只是一支小团队,非常独立,可以按照自己喜欢的方式开发。随着时间推移,工作室组建了几支团队,但当它被EA收购后,事情自然不得不发生变化。”

在一支由数百名开发者组成的团队里,每个人都像庞大机器上的一个齿轮——“一张电子表格上的无名人士。”麦考伊说。山茨则指出,开发者可能整天都不得不坐在某个小隔间里画花花草草,或者整理Excel表格。

另外,创意决策在自上而下的传播过程中可能被误解,一线开发人员可能并不认同,甚至觉得高层不配拥有他们的工作。“总监们通常不会加班加点工作,等到游戏发售后却能拿到丰厚的奖金,而你得祈祷自己不被解雇。”科茨说,“所以你会想,既然这样,那我们倒不如按照自己的节奏做游戏,不必去理会那些地位远远在我们之上、高薪低能的高管。”

投资回报率是另一个问题。发行商和投资商总是希望尽快回本,而从历史经验来看,最稳妥的做法是为知名系列开发新作,或者制作与某款成功产品类似的游戏……总之,最好先找到一款畅销游戏作为参照。所以,当《堡垒之夜》大获成功后,市场上出现了许多战术竞技游戏。

2021年8月7日,Gravity Well终于有了自己的办公室,也许它并不大,但却十分温馨

很多游戏从业者都熟悉这种体验:随着预算增加,他们的创造力反而会受到影响,尤其是因为产品本身必须要看起来足够“高级”——拥有近乎完美的完成度,却往往缺乏个性。科茨表示,开发者不能尝试一些更奇怪的机制、更有深度的主题,或者塑造性格更复杂的角色。相比之下,制作类似于“安慰食品”的某些特定类型游戏更容易。

科茨将它们描述为“面向成年人的《罗布乐思》”,而艺术家、编剧兼非商业游戏开发者罗伯特·杨说:“有钱人只想要一台更大、带有枪的味道的老虎机。”

在大型工作室,官僚主义经常导致开发者的创意被打压。科茨回忆说,一位前黑曜石同事经常提出“疯狂的想法”,却总是被高层否定,久而久之,每个人都知道不能像他那么做。麦考伊说,动视的开发者们曾不得不劝说公司高层让“使命召唤”系列暂时放弃二战背景,转而采用更现代的世界观,之后才做出了备受玩家好评的《使命召唤4:现代战争》。

德鲁·麦考伊在2020年1月离开了重生娱乐,离开了《Apex英雄》项目,这一天让他真的获得了“重生”

科茨表示,与自己曾经供职的其他工作室类似,他在黑曜石会感受到一种相对温和的压力,而发行商也可能提出各种限制条件,从题材、开发周期的限制,到害怕激怒特定类型的玩家群体。“这源于他们内心深处的恐惧,不要得罪玩家,不要得罪那些喜欢这类游戏的人。”

独立工作室的未来

许多开发者觉得,摆脱上述条条框框的限制变得比以往更容易了。随着游戏开发门槛下降,开发者不必再花大量时间来构建引擎,而是可以使用“Unity”或“虚幻”引擎构建游戏,或者先制作出原型,然后寻求投资。在这方面,资深开发者比新手更有优势,因为他们更熟悉游戏开发中的预算规划、工作流程。另外,远程办公在疫情推动下变得日益普及,使得小工作室也能在世界范围内招募人才。“这比租一间办公室更便宜。”科茨说。

但更重要的变化是,独立工作室变得比过去更容易获得投资。“就算与5年前相比,无论通过风险投资还是发行商,你能获得的资金都是天文数字。”麦考伊说。

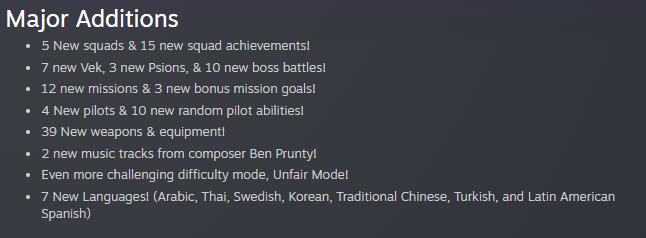

2020年,风险投资公司对游戏初创工作室投资总额达到47亿美元,与2019年相比增长了193%。随着微软收购动视暴雪,“元宇宙”成了科技领域的热门话题,小型工作室的价值还将继续上升。《Among Us》《糖豆人:终极淘汰赛》《英灵神殿》等游戏的成功表明,独立工作室也能与3A大厂竞争——如果你拥有它们的开发团队,就能赚到一大笔钱。

《糖豆人:终极淘汰赛》是爆款独立游戏的典型模板,Twitch观看者一度爆棚

虽然独立工作室可以向发行商寻求资金,但Gravity Well联合创始人谢林认为,风险投资商更适合游戏行业。风投渴望寻找爆款游戏,而不仅仅追求收支平衡,所以往往更愿意承担风险,为那些敢于创新的团队提供投资。

不过也有人认为,“独立”一词在游戏行业已经被滥用,被很多创业团队用作吸引投资的旗号。“作为一名非商业游戏开发者,我觉得‘独立’的内涵关乎艺术,以及通过游戏来表达自己,并探索新的游玩方式。”罗伯特·杨说。但如今,“独立”变得更像一个营销术语,经常被用来描述研发预算低于3A大作的项目。

杨指出,非商业游戏的融资渠道仍然非常有限,因为很难说服艺术机构相信游戏具有文化价值,值得赞助。2019年,杨曾在接受《纽约客》杂志采访时表示,与电影行业类似,游戏业应当努力发展“艺术和文化平台,组织节日巡回展览”,此外,“让资助机构相信,游戏的价值远远不局限于销售数字”。

然而在疫情之下,游戏行业几乎不可能实现这个目标。“通过现场活动和线下节日,我们有机会改变大众对游戏的看法,将游戏视为公共产品,以及个人表达的一种重要形式,从而尝试培养不同类型的受众。”杨说,“但自从疫情爆发以来,我们在这方面很可能出现了倒退。”

微软收购“脑航员”系列开发者Double Fine Productions,算是一个发行商善待独立开发者的例子

而在商业游戏领域,由于大型公司拥有许多畅销的系列产品,整合趋势似乎不可避免。对于是否接受大公司收编,独立开发者的想法非常复杂:一方面,许多开发者害怕失去创作自由或工作室文化,但另一方面,他们又很难拒绝巨额支票。

在游戏行业的历史上,资深开发者离开大厂另立门户的故事很常见:1979年,一群雅达利开发者就在离职后创办了动视。许多年前,科茨在他的毕业论文中为初代iPhone制作了一款游戏,这帮助他入职了一家小工作室。那家工作室后来被动视收购,而动视又即将成为微软的一部分。

无论如何,科茨对Crispy Creative现在的状态感到满意。“我们在这里可以制作一些非常奇怪的东西。如果我们能收回最初的投资,游戏能实现收支平衡,那就太棒了。这表明我们有能力制作游戏,并从中赚钱,还会为我们制作下一款游戏推开大门。在那时候,我们可以向大型发行商推销我们的创意,寻求更高的预算。我们一步一个脚印地往前走,正在不断成长。”

本文编译自:arstechnica.com

原文标题:《How the games industry shake-up could play out》

原作者:WILL BEDINGFIELD