□作者 王琛懿

我与一只喜鹊狭路相逢。

(资料图片)

(资料图片)

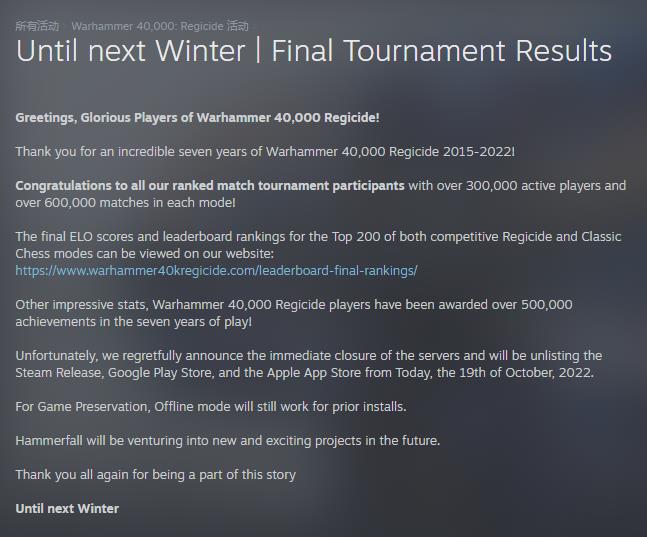

她胖得几乎像一只小鹅,羽毛油光发亮,眼睛炯炯有神。请允许我使用“她”而不是“它”,因为当我第一眼看见这只可爱的喜鹊的时候,自己幼时的一张照片没来由地在脑海中浮现出来,照片里的婴儿又肥又白,头发乌黑发亮,眼睛炯炯有神。

当我正在林间的小路上散步,思绪漫无边际,她轻捷地向我滑翔过来,背景是深绿的树林和湛蓝的天空。在离我三四步的时候她落下来,轻盈得就像一根羽毛,然后歪歪头,对目瞪口呆的我漫不经心地上下打量了一下。我惊异于自己竟能从她一对绿豆大的眼睛里看出轻蔑狡黠,然后是那样的淡定。绕着我转了一圈后,她抖抖翅羽,闲适慵懒而带点儿不耐——最后终于失去了兴致,一摇黑色丝绸扇子,扭身消失在了树丛中。

当我回过神来后,简直不能相信居然发生了这种荒谬的事情,岂有此理。但很快我发现,自己居然想和一只已经飞走的鸟儿讲道理,啼笑皆非。

我家从未养过鸟儿,当然也可以说养着,散养。母亲总是将剩米饭放在窗台的花盆里,引来一群群鸟儿啄食。最常见的是喜鹊和麻雀。还有一种不知名的鸟儿,蓝灰色泛珠光的羽毛,尾巴长长,吃饱喝足后,总是立在铁质栏杆上歌一曲后离开。那种忧郁和欢快相糅合的气质,总是使我想起古希腊的吟游诗人。麻雀更多的时候匿于窗前的葱茏中,一刻不休地开会,也许是他们的联合国大会,也许只是午后茶话,嘁嘁喳喳总也说不完。麻雀数量太多就藏不住了,一眼看上去,一只只肥肥圆圆,像一个个麻褐色的果子把枝条也压弯了。母亲给他们添食的时候总是带着温柔而满足的笑意,一如她每天将饭菜端到我和父亲面前。

母亲悄悄告诉我,鸟儿是可以请来的。外祖母刚搬到城市里时,小区里一片寂静,可当她坚持在门前的草地上撒下玉米后,几个月的工夫,鸟儿便开始在外祖母家窃窃私语了。当严冬来临,舅母带着我到冰封的河边去,踏着及膝的积雪,在每一棵有鸟窝的树下放上玉米粒,因为鸟儿们在冬天总是很难觅食。第二天再去看,玉米已经不见了,剩下一团杂乱而纤细的足印,我们就再添上一把玉米,心里涌起一股难以名状的满足,好像举办的宴会得到了热情活泼的客人的赞美一样。

我相信鸟儿的纯净眼睛能分辨善意和恶意。我还很年轻,搞不懂世事艰险,每到一地,村庄或者城市,我总留心那儿的鸟儿。倘若鸟儿鸣声凄然眼神惶恐,就很有可能人心荒芜。我所去过的,只有三地鸟儿毫不怕人,一是在家,二是普陀山,三是在这里——一所大学校园。在这些地方我可以像鸟儿一样放松,不必恪守“防人之心不可无”的信条。我可怜鸟儿,也可怜人心,只有托庇于宗教和学术,才能有方寸清净处。

丰子恺曾作《护生画集》,在自序中说:“护生者,护心也。去除残忍心,长养慈悲心,然后拿此心来待人处世。——这是护心的主要目的。”我学到的第一句诗就是“处处闻啼鸟”,但是真正能享受到这句诗之意境者,如今是越来越少了。

我与一只鸟儿狭路相逢,一败涂地,可是心中只有欣喜。

周围是深绿的树林和湛蓝而晴朗的天,阳光温暖而无风,松针和泥土的气味温柔弥散,林中遥遥有鸟儿啼鸣,好像安徒生或王尔德做的一个梦。白石铺就的小路上只有我一个人,怅然若失,好像经历了一场擦肩而过的艳遇,尽管那是个并不美丽并且极为无理的胖姑娘。

主播/后期剪辑:朱若彤

值班主编:王娟

关键词: